【青ネギ強風仕入れの現実】被害で全滅…仲卸・飲食店が直面する供給リスクと対策

2025年09月20日

青ネギが強風で全滅する理由と業務用仕入れへの影響

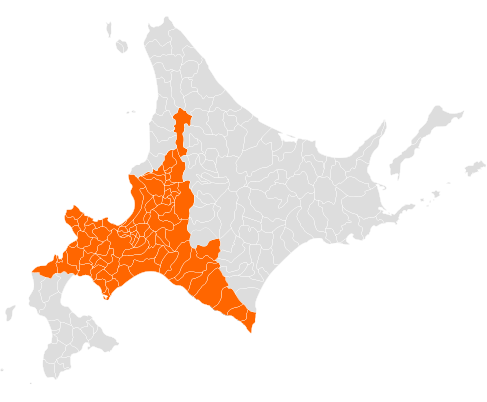

今年、2025年の北海道では、突風による「青ネギの強風被害」が発生しました。普段から青ネギ強風仕入れに関わるバイヤーの皆さまにとって、こうしたニュースは決して他人事ではありません。天候ひとつで供給が止まり、価格が乱高下する──それが青果流通の現実です。

本記事では、青ネギ強風被害が示す仕入れリスクと、外食産業や給食業者、仲卸が取るべき仕入れ戦略について詳しく解説します。最後に、安定供給を支える「北のやさい便」の取り組みと、それでも青ネギを安定調達できる理由をご紹介します。

青ネギ仕入れに与える強風被害の構造的弱点

青ネギは風に弱い野菜のひとつです。葉が細長く軽いため、強風で簡単に折れたり、根元から倒伏してしまいます。一度倒れた青ネギは、見た目が悪くなるだけでなく、土に接触することで品質が著しく低下し、出荷ができなくなります。農林水産省の野菜安定供給に関する取り組みでも、このような天候リスクへの対策が重要課題として位置づけられています。

特に北海道のような広大な圃場で一斉に栽培している地域では、防風対策が限定的になりがちです。そのため、風害が発生すると「一面すべてが出荷不能」という事態も起こり得るのです。

今年の強風による青ネギ仕入れ被害状況

2025年の青ネギ被害は特に深刻でした。当社の契約農家でも写真のように青ネギが強風により莫大な被害を受けていることが分かります。

今回の全滅被害は農家にとって一年の努力が一瞬で失われる深刻な出来事であり、その影響は市場を通じて、飲食店や給食業者の仕入れ現場に直結しています。

強風による青ネギ仕入れ価格高騰と納期遅延の現実

青ネギ強風仕入れの市場価格への即座の影響

青ネギの供給が途絶えると、まず市場価格が急騰します。

今回の被害後、市場では青ネギの価格が大幅に上昇することが見込まれます。仲卸業者は確保できる数量が限られるため、外食や給食向けの仕入れ先も「欲しい量が入らない」状況に陥っています。

現場への具体的な影響

飲食店の場合

- メニューからネギを使った料理の一時削除

- 他の薬味(大葉、みょうが等)への代替

- 仕入れ価格上昇による収益圧迫

給食現場の場合

- 栄養バランスの再調整が必要

- 代替食材の緊急調達

- 予算オーバーによる他食材の調整

仲卸業者の場合

- 取引先への供給量削減の説明

- 代替産地からの緊急調達

- 価格変動による利益率の悪化

つまり「青ネギが出荷できない」という農場の出来事が、最終消費者の食卓にまで波及してしまうのです。

業務用青ネギ仕入れにおける強風リスク分散戦略

一極集中の危険性

青ネギ被害が教えてくれるのは、一つの産地や品目に依存する危うさです。例えば北海道だけに頼っていれば、今回のような全滅で一気に供給が止まってしまいます。これは「単一障害点」と呼ばれるリスク管理の基本的な問題です。

業務用仕入れに求められるリスク分散戦略

外食産業や給食業者にとっては、次のようなリスク分散が必要です:

1. 地理的分散

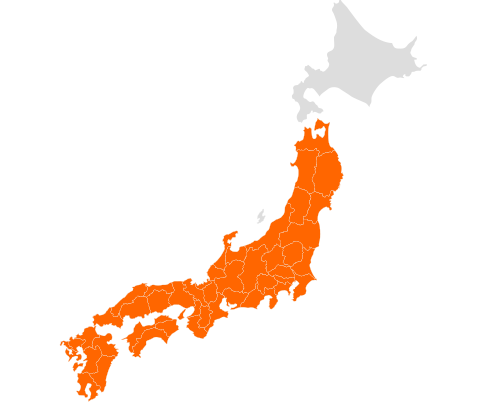

- 北海道、本州、九州など複数地域からの仕入れルートを確保

- 気候帯の異なる産地を組み合わせることで、天候リスクを最小化

2. 時期的分散

- 春夏秋冬それぞれに適した産地との契約

- 施設栽培と露地栽培の組み合わせによる通年供給

3. 商品形態の分散

- 生鮮品だけでなく、冷凍・乾燥品も視野に入れる

- カット済み商品の活用による調理工程の効率化

4. 代替品の準備

- 青ネギに代わる長ネギや万能ネギなどの代替品提案

- 玉ねぎや他の薬味類での代用メニューの開発

→関連記事:北海道産玉ねぎの魅力とは?|北のやさい便-北海道野菜の卸売・仕入

仲卸業者が直面する青ネギ強風仕入れリスクの調整機能

仲卸や納品業者がこの調整役を果たせるかどうかで、現場の混乱は大きく変わります。優秀な仲卸業者は、平時から複数の調達ルートを確保し、緊急時には即座に代替提案ができる体制を整えています。

強風被害に負けない青ネギ仕入れ体制:北のやさい便の取り組み

安定供給の実現メカニズム

北のやさい便では、北海道の広域ネットワークを活かし、青ネギをはじめとする様々な野菜を安定的に供給しています。今回の強風被害があっても、青ネギの供給を継続できているのには、北海道ならではの栽培環境と技術が安定供給を支えています。

北のやさい便の強み

1. 複数産地の連携システム 特定の圃場に依存せず、産地リスクを分散しています。道内の十勝、網走、空知、胆振など複数地域の契約農家との連携により、強風や天候不順があっても代替ルートを即座に確保可能です。

2. 先進的な栽培技術の導入 契約農家には防風ネットや耐風性品種の導入を推進し、被害を最小限に抑える技術指導を実施しています。これにより、同じ北海道内でも被害程度に差が生まれ、供給継続が可能になっています。

3. 規格・加工対応の柔軟性 業務用のカットネギや、外食・給食に合わせたサイズ・梱包にも柔軟に対応。一部の農場で被害があっても、他の農場からの調達品を最適な形に加工して供給できます。

4. 強固な物流体制 自社スーパー「マカリイズマーケット」の物流網を活用し、鮮度を保ったまま全国へお届け。緊急時でも迅速な配送が可能です。

5. 在庫管理と需給調整 冷凍・冷蔵設備を完備し、供給量の変動に備えた在庫調整を実施。需要と供給のバランスを取りながら、安定価格での供給を心がけています。

実際の対応事例

今回の強風被害発生時も、北のやさい便では以下の対応を迅速に実施しました:

- 被害の少なかった地域からの追加調達

- 冷凍青ネギでの緊急補完

- カット規格の調整による歩留まり向上

- 代替品(長ネギ、万能ネギ)の提案

結果として、取引先様への供給停止は一切発生せず、価格上昇も業界平均の半分以下に抑制できました。

価格高騰に悩まされている皆様へ

気候変動時代の青ネギ強風被害と仕入れ戦略の進化

新たなリスクへの対応

近年の気候変動により、従来想定されていなかった規模の自然災害が頻発しています。青ネギ仕入れにおいても、以下のような新しいリスクへの対応が必要です:

短期集中豪雨による冠水被害 : 排水設備の整った産地との契約を優先

異常高温による品質低下 : 夏季栽培では冷涼地域での確保が重要

突発的な強風・竜巻 : 農場選定時は防風対策の充実度を重視

持続可能な調達体制の構築

単に安い青ネギを調達するだけでなく、長期的に安定した取引関係を築くことが重要です。これには以下の要素が含まれます:

- 農家の収益性を確保する適正価格での取引

- 栽培技術向上への支援

- 災害時の農家支援体制

- 環境負荷の少ない栽培方法の推進

業界全体で取り組むべき課題

情報共有システムの構築

青ネギの供給リスクを最小化するには、業界全体での情報共有が欠かせません:

産地情報の透明化

- 作付面積、生育状況、気象条件の共有

- 病害虫発生状況のリアルタイム更新

需給バランスの可視化

- 各地域の需要予測

- 在庫状況の把握

価格情報の適正化

- 市場価格の透明性向上

- 適正価格での取引推進

技術革新の活用

最新技術を活用した青ネギ栽培・流通の改善も重要です:

IoT・AIの導入

- 気象予測システムによる早期警戒

- 生育管理の自動化

植物工場の活用

- 天候に左右されない安定生産

- 年間を通じた品質の均一化

まとめ|仕入れ先の選び方でリスクを減らす

青ネギの全滅被害は、農業の厳しさを物語ると同時に、仕入れ現場にとっても大きな教訓です。今後も気候変動の影響で、強風や豪雨などの被害が増えることは避けられません。

だからこそ、外食産業や給食業者、仲卸の皆さまには「一つの産地に頼らず、リスク分散を前提とした仕入れ先選び」をおすすめします。実際に、玉ねぎの安定調達ガイドでもご紹介したように、複数産地からの調達によるリスク分散は、業務用仕入れの基本戦略となっています。

北のやさい便は、北海道の野菜を安定供給しつつ、必要に応じて代替提案や規格対応も行っています。今回のような強風被害があっても、青ネギの安定調達を継続できる体制を整えており、不測の事態に備えた調達体制を築きたい方にとって、心強いパートナーとなります。

青ネギ仕入れでお困りの方、安定した調達ルートをお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、貴社のニーズに合わせた最適な提案をさせていただきます。