じゃがいも価格高騰はいつまで?2025年の原因と今後の見通しを解説

2025年10月30日

毎日の食卓に欠かせないじゃがいもの価格が高騰しており、家計への影響を心配する声が多く聞かれます。

この状況は天候不順による不作や輸入価格の上昇など、複数の要因が絡み合って発生しています。

この記事では、2025年のじゃがいもの価格高騰の原因を詳しく解説するとともに、今後の見通しや家庭でできる対策を紹介します。

価格変動の背景を理解し、賢く対処するためのヒントを探ります。

→業務用仕入れを検討中の方へ:北海道じゃがいもの特長はこちら

2025年にじゃがいもの価格が高騰している4つの主な理由

2025年のじゃがいも価格高騰は、単一の原因ではなく、国内の生産状況から海外の動向、さらには私たちの消費行動まで、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされています。

特に、国内の主要な産地における天候不順が供給量に大きな影響を与えているのが現状です。

ここでは、価格を押し上げている主な4つの理由について、それぞれ詳しく見ていきます。

理由1:主産地である北海道での天候不順による不作

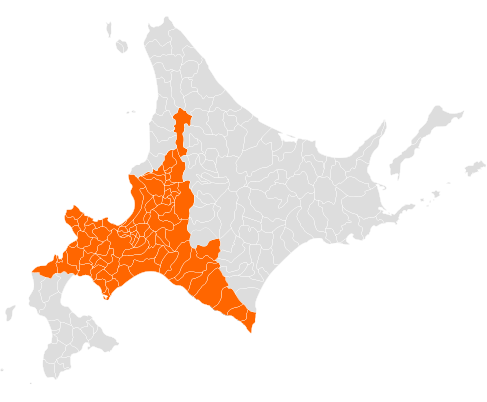

日本のじゃがいも生産量の約8割を占める北海道での不作が、価格高騰の最大の要因となっています。

2025年は、生育期にあたる夏場の猛暑や干ばつ、さらには収穫期に発生した台風や長雨といった天候不順に見舞われました。

これにより、じゃがいもが十分に大きく育たなかったり、一部が病気になったりするなどして、全体の収穫量が大幅に減少しました。

市場への供給が滞ったことで、需要と供給のバランスが崩れ、価格が全国的に押し上げられる結果となっています。

特に北海道産のじゃがいもは貯蔵性が高く、長期間にわたって市場に供給されるため、その影響は長期化する可能性があります。

理由2:春じゃがいもの産地、九州地方での収穫量減少

北海道産のじゃがいもが市場に出回る前の端境期を支える、九州地方の春じゃがいもも収穫量が伸び悩みました。

長崎県や鹿児島県といった主産地において、春先の気温の変動や想定外の降霜、局地的な大雨などが生育に影響を及ぼしたことが背景にあります。

これにより、例年に比べて小ぶりなものが多くなったり、収穫量自体が減少したりしました。

秋から冬にかけての北海道産の供給不足が見込まれる中で、春じゃがいもの供給も不安定であったことが、年間を通じた品薄感を強め、価格が下がりにくい状況を生み出す一因となっています。

理由3:海外からの輸入じゃがいもも価格が上昇傾向にある

国内産の供給不足を補うはずの輸入じゃがいもも、価格が上昇しています。

主な輸入先であるアメリカなどでも、干ばつといった天候不順による生産量の減少が見られます。

加えて、世界的な燃料費の高騰による輸送コストの上昇や、人件費の増加も価格を押し上げる要因です。

さらに、円安が進行していることで、海外から購入する際のコストが以前よりも割高になっています。

このように、国内だけでなく海外からの供給も不安定で高コストになっているため、輸入によって国内価格の高騰を抑制することが難しい状況です。

理由4:ポテトチップスなど加工品の需要が安定している

供給量が減少する一方で、じゃがいもの需要は依然として高い水準で安定しています。

特に、ポテトチップスやコロッケ、冷凍フライドポテトといった加工品の原料としての需要は根強く、食品メーカーは安定した量のじゃがいもを必要としています。

家庭用の生鮮品だけでなく、こうした加工用の需要も大きいため、限られた供給量をめぐって需要の競合が発生し、価格が下落しにくい構造になっています。

景気に関わらず一定の需要が見込める加工食品の存在が、市場全体の価格を高止まりさせる一因として作用しているのです。

【最新データ】じゃがいもの小売価格はどれくらい上がっている?

じゃがいもの価格高騰は、日々の買い物で実感されるところです。

総務省が発表する小売物価統計調査などのデータを見ると、その上昇幅は明らかです。

地域や時期によって差はあるものの、全国平均の小売価格は平年に比べて2割から3割以上高くなる場面も見られます。

特に天候不順の影響が大きかった産地の収穫が終わる時期から、次の産地の出荷が本格化するまでの期間に価格が跳ね上がる傾向にあります。

じゃがいもの価格高騰は誰にどんな影響を与えるのか

じゃがいもの価格高騰は、私たちの食卓に直接的な影響を与えるだけでなく、社会のさまざまな分野に波及しています。

飲食店や惣菜店ではメニューの維持が困難になり、食品メーカーは製品価格の見直しを迫られます。

そして、最終的には私たち一般家庭の家計に負担としてのしかかってきます。

それぞれの立場でどのような影響が出ているのか、具体的に見ていきましょう。

飲食店や惣菜店:メニューの価格改定や内容変更の可能性

飲食店や惣菜店にとって、じゃがいもはフライドポテト、ポテトサラダ、コロッケなど多くの定番メニューに使われる重要な食材です。

この仕入れ価格が高騰すると、原材料費が経営を直接圧迫します。

コスト上昇分を吸収しきれない場合、メニューの価格改定に踏み切らざるを得ません。

また、値上げを避けるために、じゃがいもの使用量を減らしたり、一時的にメニューの提供を休止したり、他の食材を使った代替メニューに変更したりする動きも見られます。

外食や中食を利用する消費者にとっても、お気に入りのメニューが食べられなくなったり、割高になったりする影響が生じます。

食品メーカー:ポテトチップスなどの関連商品も値上げへ

ポテトチップスや冷凍食品を製造する大手食品メーカーも、深刻な影響を受けています。

製品の品質を維持するためには、一定規格のじゃがいもを大量に、かつ安定的に確保する必要がありますが、不作によって原料の確保自体が困難になっています。

仕入れ価格も大幅に上昇しており、これが製造コストを押し上げています。

多くのメーカーでは、このコスト増を企業努力だけで吸収することは難しく、製品の内容量を減らす「実質値上げ」や、製品自体の価格改定に踏み切っています。

一部の人気商品では、十分な原料が確保できずに販売を一時休止するケースも発生しています。

一般家庭:毎日の食卓にかかる費用が増加

一般家庭において、じゃがいもはカレーライス、肉じゃが、シチューといった日常的な料理に幅広く使われる基本の野菜です。

これまで比較的手頃な価格で手に入り、家計の味方とされてきた食材だけに、価格高騰は食費の増加に直結します。

特に育ち盛りの子どもがいる家庭では、使用量も多く、その影響は小さくありません。

献立を考える際にじゃがいもを避けたり、購入量を減らしたりするなど、日々の食生活に見直しを迫られることになります。

食料品全体の価格が上昇する中で、じゃがいもの値上がりは家計へのさらなる追い打ちとなっています。

じゃがいもの価格高騰はいつまで続く?今後の見通しを解説

多くの家庭が、この価格高騰がいつまで続くのか気にしています。

今後の見通しとしては、次に収穫されるじゃがいもの作柄が大きな鍵を握ります。

具体的には、春じゃがいもの主産地である九州地方や、秋以降に収穫される北海道の次期作の天候が安定し、豊作となれば供給量が増え、相場も落ち着きを取り戻す可能性があります。

しかし、再び天候不順に見舞われれば、高値が継続することも考えられます。

家庭でできる!じゃがいも価格高騰を乗り切るための工夫

じゃがいもの価格が高止まりする中でも、日々の食生活を豊かに保つための工夫は可能です。

価格が落ち着くまでの間、少し視点を変えることで家計への負担を和らげることができます。

高価な生鮮のじゃがいもに固執せず、他の食材で代用したり、価格が安定しやすい加工品を上手に活用したりすることが有効です。

また、買い物の仕方を少し工夫するだけでも、支出を抑えることにつながります。

他の芋類や根菜類で代用するレシピを試す

じゃがいもの代わりとして、他の芋類や根菜類を活用するのは効果的な方法です。

例えば、肉じゃがのじゃがいもを里芋やさつまいもに変えると、いつもと違ったコクや甘みが楽しめます。

カレーやシチューには、大きく切った大根やかぼちゃ、れんこんを入れると、煮込むことで味が染み込み、満足感のある一品に仕上がります。

特に、価格が安定している玉ねぎなどの野菜と組み合わせることで、献立全体のコストを抑えることが可能です。

じゃがいもが持つホクホクとした食感とは異なりますが、それぞれの食材の良さを活かした新しいおいしさに出会える機会にもなります。

冷凍ポテトなど価格が安定しやすい加工品を活用する

生鮮のじゃがいもの価格が高騰している一方で、冷凍ポテトや乾燥マッシュポテトといった加工品は、価格が比較的安定している傾向があります。

これらの製品は、じゃがいもが豊作の時期に収穫され、大量に加工・貯蔵されるため、市場の価格変動の影響を受けにくいのが特徴です。

フライドポテトやコロッケ、付け合わせのポテトサラダなど、用途が決まっている場合には、こうした加工品を上手に利用することで調理の手間が省ける上に、結果的に食費の節約につながります。

必要な分だけ使える利便性も高く、無駄なく食材を使い切れる点もメリットです。

スーパーの特売情報や旬の時期をこまめに確認する

基本的なことですが、買い物の仕方を工夫することも重要です。

価格が高騰している状況でも、スーパーによっては目玉商品として一時的にじゃがいもを安く販売することがあります。

新聞の折り込みチラシや店舗のアプリなどをこまめにチェックし、特売のタイミングを逃さないようにしましょう。

また、じゃがいもには産地ごとの旬の時期があります。

例えば、春先に出回る九州産の新じゃがいもや、秋に収穫される北海道産など、旬の時期は供給量が増えるため、価格が比較的落ち着く傾向にあります。

こうした時期を狙って購入し、上手に保存することも賢い選択です。

まとめ

2025年のじゃがいも価格高騰は、北海道をはじめとする国内産地の天候不順による不作、輸入価格の上昇、そして加工品を中心とした安定した需要という複合的な要因から生じています。

このため、価格が安定するには次期作の収穫状況が改善される必要があり、しばらくは高値が続く可能性があります。

このような状況下では、里芋やかぼちゃなどの代替品を活用したレシピを試したり、価格が安定している冷凍品を取り入れたりする工夫が有効です。

また、スーパーの特売情報を活用するなど、賢い買い物を心がけることも家計の助けとなります。

北のやさい便が選ばれる理由

じゃがいも価格の高騰が続く今、あなたのビジネスを支える仕入れ先選びが、これまで以上に重要になっています。

この記事でお伝えしたとおり、北海道は日本のじゃがいも生産量の約8割を占める最大の産地です。 2025年の価格高騰の最大の要因も、まさにこの北海道での天候不順による不作でした。

だからこそ、産地に近く、現場の状況をリアルタイムで把握できる仕入れ先を選ぶことが、安定した調達を実現する鍵となるのです。

産地直結だから実現できる供給力

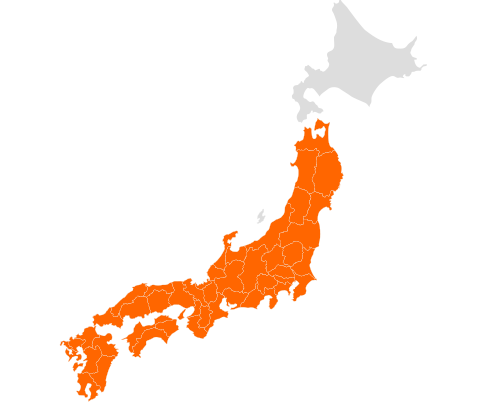

株式会社マカリイが運営する「北のやさい便」は、北海道・真狩村をはじめとする約300件の契約農家と直接取引している、北海道産野菜の卸売・配達サービスです。

市場流通を介さない産地直送の強みにより、天候不順で供給が不安定な時期でも、可能な限り安定した調達を実現しています。

さらに、札幌中央卸売市場との連携や、全国各地の卸売市場とのネットワークを活用することで、複数の調達ルートを使い分ける柔軟な対応力を持っています。

価格高騰時には、規格外でも味は一級品という「もったいない野菜」の活用により、品質を落とさずコストを抑える提案も可能です。

小ロットから大型案件まで柔軟に対応

「最低ロットが大きすぎて困っている」 「必要な分だけ仕入れたいのに対応してもらえない」

そんな悩みをお持ちではありませんか?

北のやさい便では、小ロットからの対応を徹底しています。 過去には「ミニトマト7粒」という極小単位での納品実績もあるほど、お客様の事業規模やニーズに合わせて柔軟に対応します。

飲食店、給食業者、仲卸、市場関係者など、業種や規模を問わず、「必要なものを、必要な量だけ、必要なタイミングで」というきめ細やかなサービスを提供しています。

最新の市況情報と実務ノウハウの提供

価格高騰は、単なる「値上がり」の問題ではありません。 いかに代替品を活用するか、いかに仕入れルートを分散するかという戦略的な判断が求められます。

北のやさい便では、北海道産じゃがいもの専門情報や、業務用野菜の卸売に関する実務知識など、業界の最新情報を発信しています。

単に野菜を売るだけではなく、バイヤーとしてのあなたの判断をサポートする情報提供にも力を入れているのです。

農林水産省の統計データでも明らかなように、じゃがいもの生産は気候変動の影響を大きく受けます。 こうした不確実性の高い時代だからこそ、産地に近く、情報収集力のあるパートナーとの関係が重要なのです。

今こそ、産地とつながる選択を

価格高騰、供給不安、物流コストの上昇——。 こうした困難な状況だからこそ、信頼できるパートナーと手を組むことが、あなたのビジネスを守る最善の策です。

北海道の広大な大地が育んだ旬の野菜を、新鮮なまま全国へ。 そして、その野菜の背景にある「生産者の想い」や「産地のストーリー」も一緒にお届けします。

まずはお気軽にご相談ください。 経験豊富なスタッフが、あなたの現場に合わせた最適な提案をさせていただきます。