【業務用卸】北海道産ゆりねの仕入れは「北のやさい便」|真狩村直送・全国対応

2025年04月24日

なぜ業務用の仕入れに北海道産ゆりねが選ばれるのか

全国生産量の9割超が北海道産

ゆりね(百合根)は、日本料理、特に和食や懐石の世界で古くから重宝されてきた高級野菜です。

白くて丸い花びらのような鱗片、口の中でほろりとほどけるやさしい食感、そして加熱することで引き立つ自然な甘み──ゆりねは、他のどの根菜とも異なる魅力を持ちます。

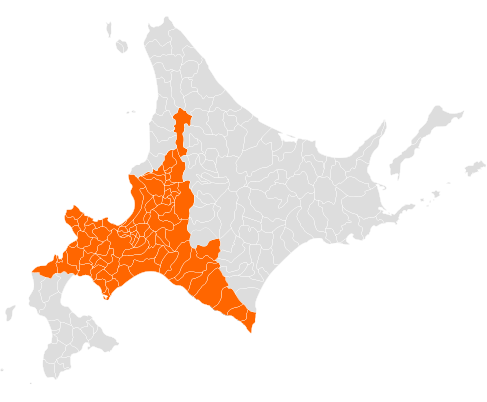

そんなゆりねの国内生産の99%以上を担っているのが北海道。

中でも特に品質の高いゆりねが育つ場所として知られているのが、北海道南西部の小さな農村・人口約2,000人弱の真狩村(まっかりむら)を中心とする羊蹄山麓の地域です。

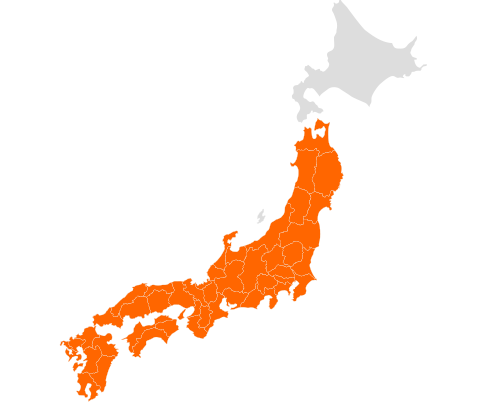

「北のやさい便」では、真狩村と直接提携し、飲食店・ホテル・料亭様向けに業務用卸・仕入対応を行っています。鮮度・形状・納品形態まで柔軟に対応可能。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

■全国のゆりね生産量と真狩村の位置づけ

京都のイメージもあるゆりねですが、農林水産省の統計によると、令和2年、全国のゆりねの収穫量は約1,060トンで、そのほぼすべてが北海道産です。

他府県での生産は極めて少なく、事実上、ゆりねは北海道の特産野菜といえます。

その北海道内でも、真狩村は小さな農村でありながら、実に道内作付の約3割を占める主要産地。

真狩村のゆりね生産農家数は67戸、作付面積24ha、総生産量561t(平成26年度 真狩村調べ)と報告されています。

■ 北海道以外のゆりね生産地(少量栽培)

北海道以外でも一部の地域でゆりねの栽培が行われていますが、生産量・安定供給の面では北海道に遠く及びません。以下に代表的な産地を紹介します。

① 青森県(津軽地方など)

北海道に次ぐ生産量を持っていた時期もありますが、現在は生産者の高齢化と手間の多さから減少傾向。

主に地元での消費や、直売所向けの小規模出荷が中心です。

② 長野県(中野市、飯山市など)

標高の高い冷涼地で、寒暖差を活かしたゆりね栽培が行われています。

一部は料亭や加工業者に出荷されていますが、大きな産地ブランドには育っていません。

③ 岐阜県(高山市など)

飛騨地方の伝統野菜のひとつとして、細々と栽培が続けられています。

しかし、栽培面積は非常に小さく、市場での流通量はごくわずかです。

④ 京都府(京丹後市など)

「京野菜」のブランド化の一環として、ゆりねの栽培にも取り組まれています。

高級料亭や観光地向けの特殊な用途には対応していますが、流通量は限られ、業務用としての安定供給は難しい状況です。

■ 北海道が“ゆりね一強”であり続ける理由

SONY DSC

上記の通り、北海道以外でも少量栽培はあるものの、

-

広い農地

-

火山灰土壌

-

冷涼な気候

-

長期栽培に適した環境

-

技術継承された生産体制

といった条件が揃うのは真狩村を含む北海道のみです。

ゆりねという繊細な作物の品質・安定供給・加工対応すべてを備えているのが、北海道産の強みです。

■ 真狩村と「北のやさい便」──ルーツがつなぐ信頼の流通

私たち「北のやさい便」を運営する株式会社マカリイという社名は、実はこの真狩村の地名が由来です。

創業者が真狩の地を訪れ、その自然・人・農の力強さに深く感銘を受けたことがきっかけでした。

以来、私たちはこの地域との縁を大切にしながら、農家とのパートナーシップを築いてきました。

料亭・飲食店・ホテルなど業務用の調理現場で使われる高品質なゆりねを、安定して仕入・卸売できる体制を整えています。

ゆりねの魅力を最大限に活かし、それを必要とする全国の現場へ届けること──

「北のやさい便」は、生産地と調理現場をつなぐ、業務用流通の専門パートナーとしての役割を担っています。

■ ゆりねを主役にする一皿のために

ゆりねは、決して目立つ存在ではありません。

けれど、その奥ゆかしさが、料理に深みと品格を与えてくれます。

-

茶碗蒸しの中で、そっと香るような存在感

-

かき揚げの中で、ほくっと広がる甘さ

-

白和えやすり流しで、やさしく心を包むやわらかさ

私たちは、そんなゆりねの魅力を最大限に引き出すために、鮮度・状態・カット方法まで細やかに対応しています。

■ これからのゆりねの流通を、持続可能に

真狩村を含む北海道のゆりね産地では、近年生産者の高齢化や後継者不足が課題となっています。

栽培には年単位の時間が必要であり、今後も安定的に供給するには、産地と流通が連携した取り組みが欠かせません。

「北のやさい便」では、単に商品としてのゆりねを扱うのではなく、その背景にある土地と人の努力を理解し、未来につなぐ流通の在り方を目指しています。

■ ゆりねを使うすべての現場へ──「北のやさい便」からのご提案

「季節感のある一品を加えたい」

「手間なく、高級感ある素材を取り入れたい」

「確かな産地とつながって、業務用にゆりねを仕入れたい・卸してもらいたい」

そんなお声に、私たち「北のやさい便」は真狩村から届いたゆりねでお応えします。

業務用の仕入れ・卸売を前提とした対応が可能ですので、飲食店様、ホテル・旅館様、食品加工業者様など、お気軽にご相談ください。

■ よくあるご質問(FAQ)|ゆりねの業務用仕入れ・卸売について

Q. 業務用ゆりねはどんな業態に向いていますか?

A. ゆりねは、高級感や季節感を演出できる食材として、料亭・割烹・和食店を中心に、ホテルや旅館の会席料理、創作料理店などでも広く使用されています。最近では、ヴィーガン・グルテンフリー料理への応用や、スイーツ素材としての利用も増えています。

Q. ゆりねを業務用で仕入れたいのですが、どのような納品形態がありますか?

A. 生のまま(球根状)、冷蔵、またはお客様の用途に応じて皮むき・カット・真空パックなどの加工にも対応可能です。納品形態のご希望があれば、ぜひご相談ください。

Q. 最小発注ロットはどれくらいですか?

A. ご注文は1kg〜から承っております。大量発注や定期仕入れをご希望の場合は、別途お見積もり・ご提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。

Q. 北海道産ゆりねの卸価格はどのくらいですか?

A. 時期や収穫状況によって価格が変動するため、最新の仕入価格についてはお問い合わせベースでご案内しております。旬の時期(晩秋〜冬)にはお得な価格帯での提供も可能です。

Q. 真狩村産ゆりねを使っていることを店内でPRしてもいいですか?

A. もちろんです。「北のやさい便」では、産地や生産背景を重視するお客様向けに、産地紹介POP・メニュー文例などのご提供も可能です。差別化したメニュー作りにお役立てください。

Q. 年間を通じて仕入れることはできますか?

A. ゆりねは長期保存が可能な野菜であり、冷蔵・冷凍保存によって一定期間の流通が可能です。ただし、最も美味しい旬は11月〜1月頃です。オフシーズンの供給についても事前にご相談いただければ対応可能です。