カット野菜の消費期限はいつまで?見分け方と冷凍保存のコツ

2025年10月31日

手軽で便利なカット野菜ですが、消費期限が短く、購入後の扱いに迷うことも少なくありません。

カット野菜の消費期限が通常何日程度なのか、期限が過ぎてしまった場合に食べられるのかどうかの判断は難しいものです。

この記事では、カット野菜に表示されている期限の意味から、消費期限切れでも食べられるかの判断基準、傷んだ野菜の見分け方、そして鮮度を長持ちさせる正しい保存方法や冷凍のコツまでを詳しく解説します。

→業務用仕入れを検討中の方へ:カット野菜の保存・品質管理の最新情報はこちら

まず確認!カット野菜に表示されているのは「消費期限」

スーパーなどで市販されているカット野菜のパッケージには、多くの場合「消費期限」が表示されています。

食品には「賞味期限」が表示されているものもありますが、これら二つの期限表示は意味が異なります。

カット野菜を安全に利用するためには、まずこの「消費期限」が何を示すものなのかを正しく理解しておくことが重要です。

品質が劣化しやすい食品に付けられるこの表示は、安全に食べられる期限を示しています。

「消費期限」と「賞味期限」の明確な違いとは

「消費期限」とは、袋や容器を開封せず、表示された保存方法を守った場合に、安全に食べられる期限のことです。

お弁当やサンドイッチ、生の肉や魚、生菓子といった、品質が急速に劣化しやすい食品に表示されます。

一方、「賞味期限」は、未開封で正しく保存した場合に、品質が変わらずおいしく食べられる期限を指します。

スナック菓子や缶詰、ペットボトル飲料など、比較的傷みにくい食品に表示されるのが一般的です。

賞味期限は過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、消費期限を過ぎた食品は安全性が保証されないため、食べるのは避けるのが原則です。

加工されているカット野菜に消費期限がある理由

生の野菜は、カットされるとその断面から水分が蒸発し、空気に触れることで酸化や変色が進みます。

また、切り口は微生物が繁殖しやすい環境となるため、丸ごとの状態に比べて品質の劣化が格段に早くなります。

工場では衛生管理が徹底された環境で洗浄や殺菌が行われていますが、加工されたカット野菜は、生の食材であることに変わりなく、傷みやすい状態です。

このような理由から、安全に食べられる期間は短く設定されており、「賞味期限」ではなく「消費期限」が表示されています。

消費期限が切れたカット野菜は食べられる?日数ごとの判断基準

カット野菜の消費期限が過ぎた場合、食べられるかどうかは経過日数と保存状態によって慎重に判断する必要があります。

消費期限切れの食品は、安全性が保証されないため、基本的には食べることを推奨しません。

しかし、もし食べることを検討するのであれば、自己責任において、見た目や臭いといった五感による確認が不可欠です。

ここでは、消費期限が1~2日過ぎた場合と、3日以上過ぎた場合のそれぞれのリスクと判断基準について解説します。

【1〜2日切れ】状態をしっかり確認し加熱調理すれば食べられることも

消費期限が1日や2日程度過ぎたカット野菜は、すぐに廃棄するのではなく、まず状態を確認することが一つの方法です。

未開封のままチルド室など適切な温度で保存されていたことを前提に、袋を開けて中身をチェックします。

変色や異臭、ぬめりといった異常が見られない場合に限り、食べられる可能性があります。

ただし、その場合でも生で食べるのは避け、炒め物やスープなど、中心部までしっかりと火を通す加熱調理が必須です。

消費期限が一日過ぎた翌日であっても、少しでも違和感を覚えたら、ためらわずに廃棄してください。

【3日以上切れ】食中毒のリスクが高いため食べるのは危険

消費期限を3日、4日、あるいは1週間過ぎたカット野菜は、目に見えなくても雑菌が大幅に繁殖している可能性があり、食中毒のリスクが非常に高まります。

たとえ見た目や臭いに大きな変化が感じられなくても、食べるのは極めて危険です。

加熱すれば大丈夫だと考えがちですが、細菌が産生した毒素の中には、加熱しても分解されないものもあります。

健康へのリスクを考慮すると、消費期限が3日以上経過したものは、もったいないと感じても必ず廃棄するべきです。

5日以上過ぎたものについては、言うまでもなく安全ではありません。

食べるのは避けるべき!傷んだカット野菜の5つのサイン

カット野菜が傷んでいるかどうかは、消費期限内であっても五感を使って確認することが重要です。

特に、キャベツやもやし、レタスなど水分を多く含む野菜や、サラダ用にミックスされたもの、細かく刻まれた千切りキャベツは表面積が広く、劣化が早いため注意が必要です。

購入時や調理前にこれから紹介する5つのサインがないかを確認し、一つでも当てはまる場合は食べるのを避けるようにしてください。

これらのサインは、野菜が安全ではないことを示しています。

見た目:変色している・水分が出てドロドロになっている

傷んだカット野菜は、まず見た目に変化が現れます。

野菜の切り口が茶色や黒っぽく変色しているのは、酸化が進んでいる証拠です。

また、袋の内部に水分が溜まっていたり、野菜自体が溶けたようにドロドロになっていたりする場合も腐敗が始まっているサインです。

これは野菜の細胞壁が壊れて内容物が流れ出している状態で、細菌が繁殖しやすい環境になっています。

これらの変化は未開封の状態でもパッケージの外から確認できることがあります。

新鮮な野菜特有のハリやみずみずしさが失われていると感じたら、食べるのは避けるべきです。

臭い:酸っぱい臭いやツンとした異臭がする

カット野菜の袋を開けた際に、腐敗臭がすることがあります。

具体的には、ヨーグルトのような酸っぱい臭いや、鼻にツンとくるアンモニアのような刺激臭、あるいは生ゴミのような不快な臭いがする場合は、雑菌が繁殖して腐敗が進行している証拠です。

開封後は特に空気に触れることで劣化が進みやすくなります。

新鮮な野菜が持つ土や植物由来の自然な香りとは明らかに異なる異臭を感じたら、それは危険なサインです。

調理を始める前に、まず臭いを確認する習慣をつけることが大切です。

手触り:ぬめりがある・触ると糸を引く

カット野菜を触ったときに、表面がぬるぬるとしている、あるいはネバネバとした感触がある場合、細菌が繁殖して「バイオフィルム」と呼ばれる膜を形成している可能性があります。

これは腐敗の初期段階でよく見られる兆候で、特に水分を多く含む野菜で発生しやすいです。

さらに状態が進行すると、納豆のように糸を引くこともあります。

このような状態の野菜は、水で洗い流したとしても安全に食べることはできません。

冷凍保存を考えている場合でも、ぬめりが出ている野菜は使用せず、直ちに廃棄してください。

味:少しでも普段と違う味がしたらすぐに中止する

見た目や臭い、手触りに異常が感じられなくても、味が劣化していることがあります。

口に入れた際に、酸味や苦味、舌がピリピリするような刺激的な味など、普段とは違う違和感を覚えたら、それは野菜が傷んでいるサインです。

たとえ炒めるなど加熱調理をした後でも、少しでも異常な味がした場合は、それ以上食べるのをすぐに中止し、口に残っているものも吐き出してください。

無理に食べると、腹痛や嘔吐などの体調不良を引き起こす原因となりかねません。

カット野菜の鮮度をキープして長持ちさせる保存方法

カット野菜は便利ですが、傷みやすいのが難点です。

しかし、少しの工夫で鮮度を保ち、より長く保存することが可能になります。

基本は、購入後すぐに冷蔵庫に入れ、低温で管理することです。

特に温度変化は品質劣化を早めるため、注意が求められます。

未開封の場合と開封後の場合では保存のポイントが異なるため、それぞれの状況に合わせた適切な方法を実践することが重要です。

また、期限内に使いきれない場合は、加熱調理を前提とした冷凍保存も有効な手段となります。

未開封ならそのままチルド室や野菜室で保存

未開封のカット野菜を購入したら、できるだけ早く冷蔵庫へ入れます。

保存場所として最も適しているのは、温度が0℃前後に保たれているチルド室です。

低温環境は雑菌の繁殖を効果的に抑制し、鮮度を保つのに役立ちます。

チルド室がない場合は、冷蔵室よりも温度が少し高めに設定されている野菜室での保存がおすすめです。

冷蔵庫のドアポケットは開閉による温度変化が激しいため、保存場所としては適していません。

パッケージに記載されている保存方法の指示に従い、適切な温度で管理することが、消費期限までおいしく食べるための基本です。

開封後はキッチンペーパーで水気を拭き取り密閉容器へ

一度開封したカット野菜は、袋のままにしておくと乾燥や雑菌の繁殖が進みやすくなります。

使い残した分は、まずキッチンペーパーで野菜の表面についている余分な水分を優しく拭き取ってください。

水分は傷みの大きな原因となるため、この一手間が鮮度維持に大きく影響します。

水気を取った後は、タッパーやジッパー付き保存袋などの密閉容器に移し替えて保存します。

容器の底に湿らせたキッチンペーパーを一枚敷いておくと、適度な湿度を保ち、乾燥を防ぐのに効果的です。

その後、チルド室や野菜室で保管します。

使いきれない時は冷凍保存がおすすめ!正しい手順と使い方

消費期限内に使いきれないカット野菜は、冷凍保存することで保存期間を延ばし、食品ロスを防ぐことができます。

冷凍することで約2週間から1ヶ月程度は保存が可能になりますが、解凍すると水分が抜けて食感が大きく変わるため、サラダなどの生食には向かなくなります。

そのため、冷凍したカット野菜は、炒め物やスープ、煮物といった加熱調理に活用するのが基本です。

正しい手順で冷凍し、調理法を工夫することで、無駄なくおいしく使い切ることが可能になります。

カット野菜を無駄にしないための冷凍保存テクニック

カット野菜を冷凍する際は、まずキッチンペーパーを使って野菜の表面の水分を丁寧に拭き取ります。

水分が残っていると、冷凍庫内で霜が付着し、品質が劣化する原因となります。

水気を拭き取ったら、冷凍用の保存袋に平らになるように入れ、中の空気をできるだけ抜いてから口を閉じます。

このとき、金属製のバットなどに乗せて冷凍庫に入れると、熱伝導率が高いため急速に冷凍でき、野菜の細胞が壊れるのを最小限に抑え、風味や食感の劣化を防ぎやすくなります。

レタスやきゅうりなど水分が多い野菜は冷凍に不向きなので注意が必要です。

冷凍したカット野菜の保存期間の目安と調理時の活用法

冷凍したカット野菜は、約2週間から1ヶ月を目安に使い切るようにします。

長期間保存すると、冷凍庫内の乾燥によって食品の水分が失われる「冷凍焼け」を起こし、味や食感が損なわれることがあります。

調理する際の最大のポイントは、解凍せずに凍ったまま使うことです。

解凍すると水分が流れ出て食感が悪くなるため、炒め物やスープ、カレーなどには、凍った状態のままフライパンや鍋に直接投入します。

これにより、調理時間の短縮にもなり、味噌汁や煮物の具材としても手軽に活用できます。

カット野菜の消費期限について知っておきたいQ&A

カット野菜の消費期限や取り扱いについては、多くの人が共通の疑問を抱えています。

例えば、家庭で自分で切った野菜はどのくらい日持ちするのか、消費期限が切れたものでも加熱すれば本当に安全なのか、といった点は特に気になるポイントです。

また、万が一傷んだものを口にしてしまった場合にどう対処すればよいかを知っておくことも大切です。

ここでは、そうしたカット野菜にまつわるよくある質問とその回答をまとめ、より安全に活用するための知識を提供します。

Q. 自宅でカットした野菜はどのくらい日持ちしますか?

自宅でカットした野菜は、市販品よりも日持ちが短いと認識しておく必要があります。

市販のカット野菜は、衛生管理が徹底された工場で次亜塩素酸ナトリウムなどを用いて殺菌・洗浄処理が施されていますが、家庭の調理環境で同様の衛生管理を行うことは困難です。

そのため、雑菌が繁殖しやすく、劣化も早まります。

カットした後は、可能な限りその日のうちに消費するのが最も安全です。

保存する場合は、水気をしっかり拭き取ってから密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管しても1〜2日が限度と考え、早めに使い切ってください。

Q. 消費期限切れでも加熱すれば安全に食べられますか?

消費期限が切れたカット野菜を加熱すれば必ず安全、とは言い切れません。

加熱によって食中毒の原因となる細菌の多くは死滅しますが、一部の細菌が産生する毒素は熱に強く、加熱しても分解されずに食品内に残ることがあります。

例えば、黄色ブドウ球菌が作るエンテロトキシンという毒素は100℃で30分加熱しても分解されず、食中毒を引き起こします。

消費期限は安全に食べられる期限を示しているため、それを過ぎたものは加熱したとしても食中毒のリスクは残ります。

特に期限を数日過ぎたものは、加熱しても食べるのは避けるべきです。

Q. 傷んだカット野菜を食べてしまった場合の対処法は?

万が一、傷んだカット野菜を食べてしまった場合は、まず自身の体調の変化を注意深く観察してください。

何も症状が出ないこともありますが、腹痛、吐き気、下痢、嘔吐といった症状が現れた場合は食中毒が疑われます。

症状が軽い場合は、こまめな水分補給を心がけ、胃腸を休ませるために消化の良い食事を摂って様子を見ます。

しかし、症状が重い、高熱や血便が出る、症状が長く続くといった場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診してください。

その際、いつ、何を、どのくらい食べたかを医師に正確に伝えることが、適切な診断と治療のために重要です。

まとめ

市販のカット野菜には、安全に食べられる期間を示す「消費期限」が記載されています。

この期限を過ぎた場合、たとえ1日や2日であっても食べる前には状態を慎重に確認し、必ず加熱調理することが求められます。

消費期限を3日以上過ぎたものは食中毒のリスクが高いため、食べるべきではありません。

変色や異臭、ぬめりといった傷みのサインが見られる場合は、期限内であっても廃棄する判断が必要です。

カット野菜を長持ちさせるには、未開封ならチルド室、開封後は水気を拭き取って密閉容器で冷蔵保存します。

期限内に使いきれない分は、正しく冷凍保存することで食品ロスを減らし、調理に活用できます。

北のやさい便が選ばれる理由

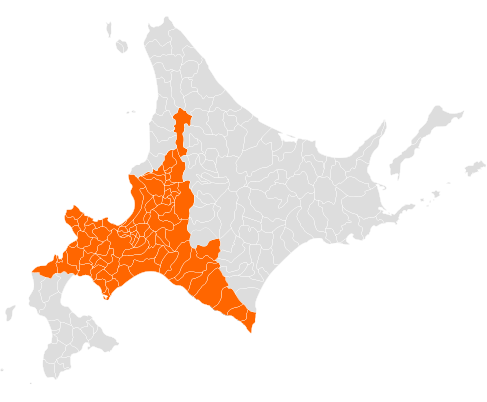

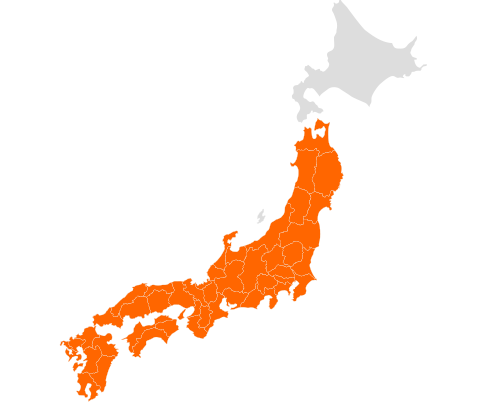

カット野菜の鮮度管理は、実は産地から始まっています。皆さんは北海道が日本の野菜供給基地として、どれほど重要な役割を果たしているかご存知でしょうか?

北海道は、キャベツの生産量が全国2位(約23万トン)、にんじんは全国1位(約18万トン)、たまねぎも全国1位(約66万トン)と、まさに日本の野菜庫と呼ぶにふさわしい生産力を誇っています(農林水産省「作物統計」より)。この圧倒的な生産量は、広大な土地と冷涼な気候が生み出す、野菜にとって理想的な環境があってこそです。

特に注目すべきは、北海道の冷涼な気候が野菜の鮮度維持に与える影響です。収穫時の温度が低いほど、野菜の呼吸量が抑えられ、品質劣化が遅くなることは科学的にも証明されています。つまり、北海道産の野菜は、収穫の瞬間から鮮度維持において有利なスタートを切っているのです。

北のやさい便では、この北海道の恵みを最大限に活かした供給体制を構築しています。産地直送の強みを活かし、収穫からお客様の手元に届くまでの時間を最短化。これは単なる物流の話ではありません。カット野菜の消費期限を考える上で、最も重要な「初期品質」を高い状態で維持できるということなのです。

さらに、カット野菜の加工においても、北海道産野菜ならではのメリットがあります。もともと鮮度が高く、水分バランスが整った野菜は、カット後の品質劣化も緩やかです。これは、飲食店や給食施設など、大量の野菜を扱う現場にとって、在庫管理の負担を大きく軽減する要因となります。

実際に多くの外食産業のバイヤー様から「北海道産の野菜は日持ちが違う」というお声をいただいています。これは気のせいではなく、産地の気候条件、収穫タイミング、そして迅速な物流体制が生み出す、確かな品質の差なのです。

ロット対応についても、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。小ロットから大量発注まで、それぞれの事業規模に応じた最適な供給プランをご提案。価格についても、産地直送ならではの中間マージンを省いた、合理的な価格設定を実現しています。

野菜の品質は、最終的にはお客様の満足度に直結します。鮮度の高い野菜を使った料理は、味も見た目も格段に向上し、食材ロスの削減にもつながります。北海道の大地が育んだ野菜の力を、ぜひあなたのビジネスに活かしてみませんか?

まずは一度、北のやさい便の野菜をお試しください。その品質の違いを、きっと実感していただけるはずです。お問い合わせは、お気軽にどうぞ。