2025年じゃがいも不作の原因と影響は?今後の見通しと対策を解説

2025年11月05日

2025年は国産じゃがいもが不作となる懸念が強まっています。

天候不順による主産地の収穫量減少や、輸入価格の高騰など、複数の要因が重なっているのが現状です。

この状況は、私たちの食卓や外食産業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、2025年のじゃがいも不作の具体的な原因から、生活への影響、今後の見通し、そして家庭や事業者でできる実用的な対策までを詳しく解説します。

→業務用仕入れを検討中の方へ:北海道じゃがいもの特長はこちら

2025年にじゃがいもが不作となる見込みの主な理由

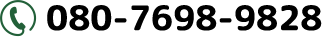

日本のじゃがいも生産量の約8割を占める北海道

2025年のじゃがいも不作は、単一の原因ではなく、複数の要因が複合的に絡み合って引き起こされています。

国内最大の産地である北海道での天候不順が最も大きな打撃となっているほか、春先に出回る九州産じゃがいもの生育不良も供給減に拍車をかけています。

さらに、国内の不足分を補うはずの海外からの輸入も、世界的な不作や円安の影響で高騰しており、安定した供給の確保が難しい状況です。

理由1:主産地である北海道の天候不順

日本のじゃがいも生産量の約8割を占める北海道において、天候不順が生育に影響を及ぼしています。

生育初期にあたる夏の猛暑や干ばつによって、土中の芋の数が十分に増えず、その後の肥大期にも雨量が少なかったため、全体的に小玉傾向となりました。

さらに、収穫期に台風や長雨が続いたことで、畑がぬかるみ収穫作業が大幅に遅延しました。

収穫の遅れは、芋が土中で傷んだり腐敗したりするリスクを高め、品質の低下も招いています。

こうした複合的な天候要因が重なった結果、北海道産のじゃがいもは収穫量が大幅に減少し、市場全体の供給不安の最大の要因となっています。

理由2:九州産じゃがいもの生育不良

北海道産に先駆けて、春に「新じゃが」として市場に出回る九州産のじゃがいもも、生育不良に見舞われました。

主産地である長崎県や鹿児島県では、生育期間にあたる冬から春にかけての気候が不安定でした。

冬の気温が例年より高く推移したかと思えば、春先には遅霜に見舞われるなど、じゃがいもの順調な生育を妨げる条件が重なりました。

このような天候不順は、芋の肥大に悪影響を及ぼし、小ぶりなサイズのものが多くなる原因となります。

結果として、春先のじゃがいも出荷量が計画を下回り、年間を通じた供給不足の懸念を早期から高める一因となりました。

理由3:海外からの輸入じゃがいもも高騰傾向にある

国内の供給不足を補う手段として期待される輸入じゃがいもですが、こちらも厳しい状況にあります。

特にフライドポテトなどの加工品原料として多くを依存するアメリカやヨーロッパといった主要生産国でも、干ばつなどの異常気象による不作が報告されています。

世界的にじゃがいもの供給量が減少しているため、国際的な取引価格が上昇傾向にあります。

さらに、円安が進行していることで、海外から買い付ける際のコストが大幅に増加しました。

国内の不作と海外からの輸入価格高騰の状況により、代替供給の確保が困難な状況に陥っています。

理由4:構造的な供給課題と安定需要

じゃがいもは、家庭料理だけでなく、ポテトチップスなどの菓子類、コロッケなどの惣菜、フライドポテトといった外食産業まで、多岐にわたる分野で利用されており、安定した需要が見られます。一方で供給面では、天候不順による一時的な減産リスクに加え、生産者の高齢化や後継者不足による作付面積の減少という構造的な課題が深刻化しています。

このような構造的な問題により、需要に対して供給基盤が脆弱化しており、天候不順などの外的要因が加わった際には、供給不足に陥りやすい状況となっています。実際に、2025年5月時点でのじゃがいも1kgの全国平均小売価格は、前年同月と比較して約39.51%上昇し、一部地域で高騰が見られました。その後6月には卸売数量の増加により価格は落ち着きを見せていますが、生産基盤の縮小傾向は続いており、中長期的には安定供給への懸念が高まっています。

じゃがいもの不作が私たちの生活に与える影響

じゃがいも不作の影響は私たちの生活に直接影響する

じゃがいもの不作は、単に農作物が不足するという問題にとどまりません。

私たちの生活の身近なところで、様々な影響となって現れる可能性があります。

スーパーマーケットでの販売価格が上昇し、日々の家計に直接的な負担となるほか、じゃがいもを原料とするポテトチップスなどの加工食品が品薄になることも考えられます。

さらに、飲食店ではフライドポテトといった定番メニューの提供が難しくなるなど、食卓から外食まで広範囲に影響が及ぶ見込みです。

スーパーでの販売価格が上昇し家計を圧迫

市場に出回るじゃがいもの総量が減少すれば、需要と供給のバランスから小売価格の上昇は避けられません。

じゃがいもはカレーや肉じゃが、サラダなど多くの家庭料理で使われる基本的な食材であるため、価格の上昇は日々の食費に直接的な影響を与えます。

普段よりも価格が大幅に高くなるだけでなく、特売の対象から外れたり、1袋あたりの内容量が減らされたりといった実質的な値上げも起こり得ます。

多くの家庭にとって、頻繁に購入する食材の値上がりは家計への負担増に直結するため、献立の見直しや節約を迫られる場面が増えるかもしれません。

ポテトチップスなど加工食品が品薄になる可能性

ポテトチップスをはじめとするじゃがいも加工食品は、原料の安定確保が生産の生命線です。

菓子メーカーは、加工に適した品種やサイズのじゃがいもを大量に、かつ継続的に仕入れる必要があります。

しかし、2025年の不作によって原料の調達が困難になると、生産計画の見直しを余儀なくされます。

具体的には、生産ラインの稼働を一部縮小したり、特定の商品を一時的に販売休止したりする対応が考えられます。

過去の不作時にも、一部の人気商品が店頭から姿を消した事例がありました。

そのため、普段楽しんでいるスナック菓子などが手に入りにくくなる可能性があります。

飲食店でフライドポテトなどのメニューが休止されることも

ファストフード店やファミリーレストラン、居酒屋など、多くの飲食店にとってフライドポテトは集客力のある定番メニューです。

これらの店舗で提供されるフライドポテトの多くは、海外から輸入された冷凍加工品に依存しています。

しかし、国内の生鮮じゃがいもの不作に加えて、海外の主要産地でも天候不順による不作や、円安による輸入コストの高騰が発生しています。

原料の安定した仕入れが困難になれば、一部の店舗ではフライドポテトのSサイズのみの販売といったサイズ制限や、一時的なメニュー休止といった措置を取らざるを得ない状況も想定されます。

じゃがいもの品薄や価格高騰はいつまで続く?今後の見通し

じゃがいもの品薄や価格高騰がいつ頃解消されるかを正確に予測することは困難です。

短期的な動向は、次期作の天候に大きく左右されます。

まず期待されるのは、次年の春に収穫される九州産のじゃがいもの作柄です。

ここで生育が順調に進めば、一時的に市場の供給不安は和らぐかもしれません。

続いて、最大の供給源である北海道の秋の収穫が豊作となれば、需給バランスは大きく改善に向かうと考えられます。

ただし、生産者の高齢化や作付面積の減少といった構造的な問題は依然として残ります。

世界的な気候変動の影響も常態化しつつあるため、たとえ一時的に供給が回復しても、価格が以前の水準まで戻らず高止まりする可能性も十分にあります。

家庭や事業者でできるじゃがいも不作への備えと対策

事業者が取り組める実践的な対策がある。

じゃがいもの供給不安という状況に対して、家庭や事業者が取り組める対策はいくつか存在します。

特定の購入先に依存するリスクを避け、複数の仕入れルートを確保しておくことは基本です。

また、生鮮じゃがいもだけにこだわらず、冷凍ポテトや他の芋類を代替品として活用する柔軟な発想も求められます。

さらに、貴重なじゃがいもを無駄にしないよう、フードロスを削減する工夫や、国や自治体が発表する最新の正確な情報を収集し、冷静に対応することが重要です。

対策1:複数の店舗や仕入れ先を確保しておく

特定のスーパーや卸売業者だけに仕入れを依存していると、その店舗で品切れや価格高騰が発生した際に直接的な影響を受けてしまいます。

このリスクを分散させるため、複数の購入先を持っておくことが有効です。

家庭であれば、近所のスーパーだけでなく、地域の八百屋、農産物直売所、オンラインストアなど、いくつかの選択肢を普段から把握しておくとよいでしょう。

飲食店などの事業者も、既存の取引先に加えて、他の卸売業者や産地直送のルートを開拓しておくことで、供給が途絶えるリスクを低減できます。

購入先の選択肢を増やすことで、品薄の状況下でも比較的安定して、適正な価格でじゃがいもを入手できる可能性が高まります。

対策2:冷凍ポテトや他の芋類を代替品として活用する

生鮮じゃがいもの価格が高騰したり、品薄で手に入りにくくなったりした場合には、代替品の活用が有効な対策となります。

家庭では、価格が比較的安定している業務用スーパーの冷凍ポテトや、長期保存が可能なマッシュポテトフレークなどをストックしておくのも一つの手です。

また、料理によっては、さつまいもやかぼちゃ、里芋などで代用することも可能です。

これにより、食卓のバリエーションを広げるきっかけにもなります。

事業者においては、フライドポテトの代わりにさつまいもスティックを提供したり、ポテトサラダに里芋を混ぜたりするなど、代替食材を使った新しいメニューを開発することで、顧客を飽きさせない工夫が求められます。

対策3:フードロスを減らしじゃがいもを無駄なく使い切る

食材の価格が上昇している時こそ、購入したものを無駄なく使い切る意識がより一層重要になります。

じゃがいもを長持ちさせるには、光が当たらないように新聞紙で包んだり、風通しの良い冷暗所で保管したりするのが基本です。

芽が出てしまった場合は、芽とその根元をしっかりと取り除けば食べる事が可能です。

調理の際は、皮を厚くむきすぎず、栄養価の高い皮ごと食べられるレシピを試すのも良い方法です。

ハンパに残ってしまったじゃがいもは、捨てずに細かく刻んでスープの具材や味噌汁に入れるなど、最後まで使い切る工夫を心掛けることで、食費の節約とフードロスの削減を両立できます。

対策4:国や自治体の発表する最新情報を確認する

じゃがいもの生産状況や市場価格に関する情報は日々変化するため、信頼性の高い情報源から最新の動向を把握することが重要です。

農林水産省のウェブサイトでは、主要な野菜の生育状況や卸売価格に関する統計データが定期的に公表されており、客観的な状況を理解するのに役立ちます。

また、JA(農業協同組合)や各都道府県の農政部署が、より地域に密着した情報を提供している場合もあります。

こうした公的機関からの正確な情報に基づいて行動することで、不確かな情報に惑わされることなく、冷静に家庭の献立や事業の仕入れ計画を立てることが可能になります。

まとめ

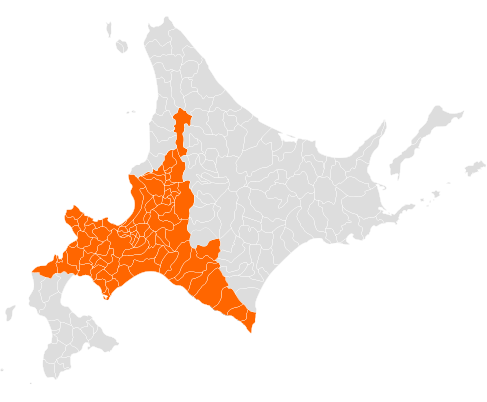

2025年のじゃがいも不作は、北海道をはじめとする主産地での天候不順、輸入原料の高騰、そして根強い需要に対する供給力の低下といった複数の要因が重なって生じています。

この影響は、スーパーでの価格上昇やポテトチップスなどの品薄、飲食店のメニュー変更といった形で私たちの生活に広く及ぶ見込みです。

今後の供給状況は次期作の天候に左右されるため不透明な部分も多いですが、私たち消費者や事業者には取り組める対策があります。

複数の購入先を確保したり、冷凍品や他の芋類で代替したりするほか、購入したじゃがいもを無駄なく使い切る工夫も大切です。

公的機関の発表する最新情報を注視し、冷静に対応することが求められます。

不作の年こそ、信頼できる仕入れ先の確保が重要です

2025年のじゃがいも不作は、多くの飲食店や給食事業者の皆様にとって、深刻な課題となっています。 日本のじゃがいも生産量の約8割を占める北海道において、天候不順による収穫量の減少が現実のものとなった今、「いかに安定した供給ルートを確保するか」が事業継続の鍵を握っています。

産地直結だからこそ実現できる安定供給

産地直結の仕入れネットワークにより不作時でも安定供給

北のやさい便は、北海道の生産者と直接つながることで、不作の年でも可能な限り安定した供給体制を維持しています。 市場を経由する従来の流通では、不作時には価格が高騰し、必要な数量を確保することが困難になりがちです。 しかし、産地と直接取引を行うことで、生産者の顔が見える信頼関係のもと、限られた収穫量の中でも優先的に仕入れることが可能になります。

特に今年のような不作の状況下では、「どこから仕入れるか」が、メニューの提供継続や価格の安定性を左右します。 北海道という日本最大の産地に根ざした仕入れネットワークは、天候不順による影響を最小限に抑えるための大きな強みとなります。

品質と鮮度を保つ配送体制

じゃがいもの品質は、収穫後の保管状態と配送スピードに大きく左右されます。 北のやさい便では、収穫後すぐに適切な温度管理のもとで保管し、鮮度を保ったまま全国各地へお届けする体制を整えています。 不作の年は特に、一つひとつの芋が貴重な資源です。 品質の劣化や廃棄ロスを最小限に抑えることが、安定した事業運営につながります。

また、カット野菜などの加工サービスも提供しており、人手不足に悩む飲食店や給食施設の調理工程を効率化し、貴重なじゃがいもを無駄なく活用することができます。

柔軟なロット対応と長期的なパートナーシップ

大手チェーン店から個人経営の飲食店まで、必要な数量は事業者によって大きく異なります。 北のやさい便は、小ロットから大ロットまで柔軟に対応可能な体制を整えており、「必要な時に、必要な分だけ」仕入れることができます。

不作という厳しい状況だからこそ、一時的な取引ではなく、長期的な信頼関係を築けるパートナーが必要です。 農林水産省の統計データ(野菜生産出荷統計)でも示されている通り、気候変動の影響により、今後も安定供給が課題となる年は増えていくと予測されています。

今こそ、仕入れ先の見直しを

もし現在の仕入れ先で「必要な量が確保できない」「価格が不安定で経営に影響が出ている」といった課題を感じているなら、それは仕入れルートを見直すタイミングかもしれません。 北のやさい便は、北海道の豊かな大地で育った野菜を、プロの事業者の皆様に安定してお届けすることを使命としています。

じゃがいもをはじめとする北海道産野菜の仕入れについて、ぜひ一度ご相談ください。 産地直結の強みを活かした提案で、皆様の事業をサポートいたします。